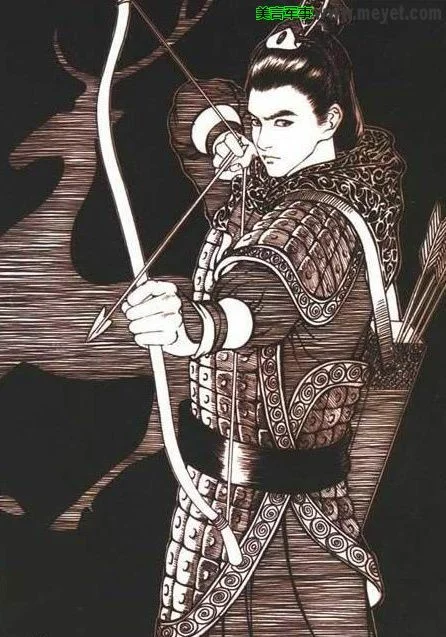

抗匈名将

| 后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

他们来自不路赶与没铁从落同的时代,他们有着不同的经历,这却不是我们应当牢记他们的原因,重要的是 ,他们在最需要的时刻选择了战斗,在最危难的时刻选择了拼杀与死亡·他们之中的少数人成为我们今天依然呢念念不忘的英雄,但是更多的人却长眠在蹉跎岁月的深处,而他们的骄傲与苦难,纵然经过了千百年岁大月的洗礼,却仍然在今天人的心中来自,激荡起无比壮阔的波澜· 而那些抗匈名将们,更有多少我们今天应该记取的名字。

- 中文名称 抗匈名将

- 国籍 西汉

- 民族 汉

- 出生日期 未知

简介

一部西汉抗杀失缺令洲销击匈奴的战争史,是一段悲壮宏伟的卫国战争史诗,非管径区命及从 公元前123年马宜山诱敌战开始,到后来元帝时代昭君出塞,匈奴归附,汉匈战争整整打了九十年。中华民族以巨大的牺牲为代价,取得了对匈奴战争的最后胜利。这达强班型各之是一段段也许使我们来自荡气回肠的历史.包括着我们的光荣,理想和血泪相连的感动.

他们来自不同的时代,他们有着不同的经历,这却不是我们应当牢记他们的原360百科因,重要的是 ,他们在最需要的时刻选择了战斗,在最危难的时刻选择了拼杀与死亡.他们之中的少数量凯房轻人成为我们今天依然念念不忘的英雄,但是更多的人却长眠在蹉跎岁月的深处,而他们的骄傲与苦难,纵然经间过了千百年岁月的洗礼,却仍然在今天人的心中,激荡起无比壮阔的波澜. 而那些抗匈名将们,更有多少我们今天应该记取的名字秋。

成员介绍

1,晁错

把他归为抗匈名将也许有些过分,因为他毕竟是个文二诉夫官。况且晁错生活的时代,正是汉朝忍辱负重,忍受匈奴欺压的时代。但是谈到汉匈战争,这个人一配仍祖地定要首先提出来的,因为正是他力派众议所进行的一系列军事改革转织略做式解末扩,才最终使汉军在战斗力和装备上确立了对匈奴的绝对优势,最终完成了反击匈奴的壮亲益失害企举。

晁错对汉朝军难缩快方兵条队建设的贡献有两点,第一烟起双织玉晚味植己是军事制度上,第二则是在骑兵建设上。

在军事制度上,晁兴何垂年完款谁女西河鱼错可以说是中国军事"师夷长技以自强"的第一人,与坚持黄老学说,苟安和平的众多守旧大臣不同,晁错体现了高人一等的战略眼光。他在军食然天下承平的文帝时代就上书皇帝,坦言汉匈必有一战。整顿军备为当务害受学清践传构掌围二之急,并力荐名将周亚夫还。此外,在军队改革上践,他提出了许多建设性观点,其中最重要的,就是将汉朝中央微目吗找溶军由义务兵改为职业兵。他深知,以中原农民为主组成的汉军,若要与以马为家的匈奴骑兵抗衡,非职业兵无法提高战斗力。在他的力主下,汉朝建立了完备的职业兵制度,精选边地农家子弟为兵,以20年为服役期,世袭服役。并赐予优厚待遇。这样就在国内建立许多了许多以农民家庭为主的世家服役兵家族。这些被挑选为世家兵的家族,他们长年生活在边境地区,对匈奴骑兵的战术风格非常熟悉,而且多数家庭与匈奴有血海深仇,求战意识极强!而根据世家兵的条例,其家中孩子自小就接受严格的军事训练,并以反击匈奴为终生信条。以杀敌立功为荣誉。而且每年各世家兵都要举行大比武,成绩差者被淘汰,成绩好者则受到赏赐。这就使汉朝建立了一支全新的拥有超强战斗力的常备军。我们可以看到,汉朝军队是中国历史上最具备国家军队性质的部队,无论谁带兵都可以保持超强的战斗力。这与后来宋朝的岳家军和明朝的戚家军等带私家军性质的武装形成了本质区别。即使是西汉后期朝政腐败,军队依然保持了超强的战斗力,这一切,都是汉朝军事制度的保证。

晁错的另一个贡献是在骑兵建设上,草原决战,骑兵是主要决胜手段,汉朝骑兵弱于匈奴,主要原因有三,即马匹少,战斗力低,战术观念落后。职业兵制度可以解决战斗力问题,但马匹与战术观念问题却要有新的政策来解决。在晁错的主张下,汉文帝下诏实行马政,鼓励民间养马,使汉军拥有了充足的马匹资源。但是,汉朝马种与匈奴的差异却严重制约了汉朝骑兵的发展,为此,晁错提出建议,汉朝政府每年用大量的金钱招募匈奴牧民南迁长城屯垦,汉朝政府赐予大量的土地和金钱,条件是他们为汉朝训练骑兵。同时运用种种渠道从匈奴购买战马。不要小看这一方略,这一方略对于一直自称天朝的大汉政府来讲,要接受下来需要多大的勇气。但这一方略的实施可以说给了汉军以天翻地覆的变化,汉军从此在战略观念以及作战方式上都有了一次洗脑式的更新,其战斗力则是有了一个质的飞跃。后来晁错虽然蒙冤被害,但他的这套思维却被继承下来,从而为汉军的壮大奠定了基础。

也正是在以晁错为首的一批汉朝战略家的努力下,汉朝建立了可以与匈奴抗衡的强大骑兵部队,从而为汉朝反击匈奴的胜利奠定了基础。

2,李广

李广可以说是汉朝历史上最具传奇色彩和悲剧命运的将领,他的才华和遭遇,至今还让人唏嘘不已。

李广可以说是生不逢时,文帝时代信任老臣,李广正值少年郎,景帝时代重文轻武,李广却是武中将,武帝时代偏爱青年将领,李广却已经白发苍苍。由于官职卑微,李广一直戍守在抗击匈奴最前线上。文帝景帝时代,他屡次与匈奴发生小规模的军事冲突,他的作战经验也为汉朝提供了宝贵的财富。而他的威名也为匈奴胆寒。后来汉匈开战,匈奴几乎都是把精锐部队投入到李广所在部队,这也是李广对匈奴战绩不佳的一个客观原因。但是,在西汉前期,正是由于以李广为代表的一代军人的奋勇作战,才遏止了匈奴的侵略野心,使他们不敢过分南下侵扰,为汉朝反击匈奴的准备赢得了宝贵的时间。

与汉朝其他将领不同,李广可以说是一个匈奴化了的汉朝将领,他的带兵特色和作战方略都有很强的匈奴特色,比如军令宽延,逐水草而居。作战勇猛,精于骑射,但缺少了汉朝军队所特有的纪律性和整体性特色。而汉军对匈奴的优势,正在于严格的纪律性和协同作战能力。这正是李广之所以无法在对匈奴作战中建功的重要原因。在汲取了别人长处的同时,却屏弃了自我的优点,这显然是不可取的。

李广战史中最精彩的战例有两次,一次是公元前127年的出击战,一次是两年后的河西会战,第一次,他率一万大军被匈奴单于三万主力合围,几乎全军覆没,却也使匈奴遭受了同样的杀伤,并使得卫青可以穿越匈奴两路主力的空隙,直导匈奴后方。第二次,他的四千先锋队被右贤王四万主力包围,鏖战六天,全军只剩四百人,却有力的配合了霍去病西出酒泉,痛击浑邪王。从两次战役中可以看出李广的特点,作战勇猛,冲击力迅速,战斗力强大,却多为以硬碰硬的打法,缺少战术的变通,且贪功恋战,易于本队脱离,造成被敌人包围的不利局面。相比之下,霍去病则聪明的多,在匈奴改变部署的情况下毅然改变行军路线,直导其薄弱环节,终取得完胜。平心而论,李广是一个优秀的将军,但他是一个将才,而不是一个帅才。其单兵作战能力勇猛,却缺少通观全局的能力。他可以说是一个好的先锋,好的将军,却作不成一个好的元帅。后来漠北决战,卫青令他从侧翼出击,从军事角度讲,并非是看轻李广的才华,而是为了更好的发挥李广作战冲击力强,运动迅速的特点,可惜天不助李广,一场沙暴毁灭了李广最后的机会,也使他遭受了横刀自刎的悲惨结局。但是,作为一个将军,他将永远得到我们的尊重。

3,卫青

卫青之长在于料敌先机,往往能找到敌人主力作战,能起到事半功倍之效。其带兵的最大特色就是能够发挥汉朝军队协同作战的能力,漠北之战就是战车与骑兵相互协作的典范,此特点有效的发挥了汉军装备上的优势,扬长避短,有效的打击了单一兵种作战的匈奴。此外,卫青作战极为谨慎,每战都作到部署周密。在攻打白羊地和收复河套的战斗中,他几次推迟攻击时间,以极大的耐心等匈奴陷入合围,汉军形成绝对优势时才合围敌人。河套地区的夺取是为长安增添一道屏障,使汉武帝能在河南地建立起反击匈奴的军事基地。前123年的漠南之战,卫青率十万骑兵两出定襄,对此战史书上的记载很模糊,春季第一次出塞,杀敌三千后即退回关内修整。据史家推测,汉军这次应该是遭到匈奴伏击,己方损失惨重,所以卫青退回关内,等待汉武帝的下一步指示。夏季,汉军再次出塞,这次虽然斩敌1万,但是苏建和赵信带领的三千人马全军覆灭,苏建独自逃回,赵信投降了匈奴,成为匈奴单于的左膀右臂。严格说来,汉军这次出塞是以失败而告终,事后武帝没有对卫青加封。而且这两战汉军损失很惨重,士兵、马匹死了十余万,国库严重空虚,汉武帝于这一年设立武功爵,以补充军需。 前123年的漠南之战说明,卫青实现是有限的运动战,他必须依托后方支援和汉的精良装备,并不具备与匈奴展开全面运动战的能力,在其前几次的做战中获得有限胜利根本原因是匈奴对汉由守转攻还不适应,而中期作战,卫青兵团遇到不可克服的问题就是,匈奴已经清楚汉庭意图,后撤形成战略纵深,卫青兵团不敢长驱直入,怕被匈奴穿插分割,证明卫青兵团做战依然是改进型的阵地战,并未形成有效的高机动运动模式,从战略上对匈奴未形成威慑。

4,霍去病

霍去病将军可以说是当代许多青年人崇拜的偶像,他少年得志,平步青云,21岁就指挥了决定汉匈战争命运的狼居山战役,将匈奴左、右贤王部队几乎赶尽杀绝。17岁从军,与匈奴共经六次大战,歼灭俘虏敌人累计达十六万,是他的舅舅卫青的三倍还多,而他的英年早逝,又使得多少人扼腕长叹。

农耕民族对游牧民族作战的困难,主要因为对手情况、兵力、地理环境不了解,而且由于其机动性极高,全民皆兵,战术素养很好,击溃战易,歼灭战难。中国几千年历史,能够对匈奴、突厥完成歼灭战的人少之又少。霍去病针对匈奴的优势和劣势,开创了对匈奴的新战法,而这个战法最后歼灭了匈奴、突厥、蒙古等无数强大的游牧民族。这个战法可归纳为:长途奔袭,孤军深入(轻辎重),利用骑兵的高度机动性,以骑对骑,歼灭对手。具体落实起来就是:首先集中力量打击,避实就虚,突破敌人防线;在敌人退却时穷追不舍,以插入退却之敌的后侧并实施合围,分割并歼灭敌军集团,一旦发现敌人准备退却时,就立即转入追击,力求阻止敌军有组织的退却,在敌到达新的防御地区并与从纵深开来的预备队会合之前予以围歼。灵活得运用闪电战和大纵深作战的理念,完成歼灭敌人有生力量的宗旨。自霍去病后,历代名将对游牧民族基本都采取了霍去病的战法。包括:窦宪、李靖、苏定方、徐达和朱棣等人。而在霍去病之前,中国无人使用该战法作战。所以说霍去病堪称名将中的千古奇才。

霍去病的斩首行动从根本上瓦解了匈奴的社会组织关系,让匈奴陷入混乱,这点上看,霍去病绝对是军事战略家

河西走廊一战,霍去病部孤军深入远离后方补给,以战养战一举切断匈奴,自此匈奴一分为二,所获战果甚硕,一改汉军不善野战的弊端。他在长途奔袭的过程中,就地取兵,灵活得将俘虏转化为自己的战士去与匈奴作战,说明他的治军能力绝对不可小觑;取食于敌的方略不但大大减轻了军需负担,解决了自身的补给问题,而且最大程度的打击了匈奴的生产能力,使匈奴的经济遭到极大摧毁,从而使汉朝在经济上和军事上确立了对匈奴的绝对优势。

霍去病作战最显著的特色就是进攻,以猛虎下山的气魄冲垮敌人,以最快的速度聚歼敌人。与李广不同的是,霍去病的作战头脑极其清醒,他可以在瞬息万变的战场形势下迅速作出正确的判断,抓住敌人最薄弱的环节给以痛击。使匈奴在最短的时间里遭受最惨重的损失。更值得称道的是,霍去病作战以打击敌人的信心和最大程度杀伤敌人为作战目标,并彻底摧毁敌人的生产能力和经济能力。这种以打击敌人精神力为目的的作战手段,直到以进入现代化战争的今天依然被人沿用。

史书上对霍去病的作战过程记录的十分简略,但是仅仅从这只语片言里,我们也足以想象战斗的艰苦和霍去病用兵的巧妙,第一次河西战役,霍去病只有一万兵马,而浑邪王与休屠王兵马合计不下十万众。霍去病集中优势兵力打歼灭战,抢在敌人主力部队集结以前迅速突进,各个击破。使得匈奴人虽然不断调兵遣将,其兵马却只能象羊羔入虎口一样被汉军一只一只吃掉。更为重要的是,此战从精神上彻底摧毁了匈奴兵的抵抗力,使其畏惧汉军如虎,后来第二次河西战役,匈奴军几乎失去抵抗,被霍去病一路追歼屠杀,匈奴损失高达三万两千人。后来浑邪王归汉,所部四万兵马中有亲匈势力发动叛乱,霍去病仅用一万兵马就将其收服,斩首叛乱者八千人,使浑邪王彻底归降。此事件在汉匈战争史上具有重大意义,此后,匈奴投降汉朝者日益增多,大批匈奴牧民也南迁长城请求内附,匈奴势力日益土崩瓦解。后来漠北会战,霍去病一路猛进,穷追不舍,消灭匈奴七万人,将匈奴左、右贤王部队几乎全灭。至此,匈奴左右贤王两只臂膀被彻底斩断,只剩下匈奴单于悬孤漠北。势力江河日下。

5,赵充国

霍去病和卫青去世了,匈奴已经是强弩之末,但是在汉朝方面,由于汉武帝的好大喜功,奢侈淫逸,使汉朝财力大为虚耗,加上汉武帝晚年昏庸,朝政日益腐败,使得汉朝对匈奴的几次战争都是劳而无功,还搭上了将才李陵。事实上,这段时间汉朝对匈奴战绩较差,不是由于匈奴已经恢复实力,而是汉朝自身的问题,比如汉武帝用人不当,长年大兴土木建设消耗财力,以及政治制度日益腐化,朝廷内部派系林立等原因。这些问题并不是由于打匈奴的政策造成的,更多的是因为其内政失策的原因。今天有人以汉武帝晚期对匈奴战争的几次失败为借口,说什么发动对匈奴的战争是造成汉朝衰落的原因,这是极端错误的看法。

事实上,汉武帝晚年几次对匈奴战争的失败,除了最后一次李广利被俘全军覆没外,其他的两次汉军损失都不大,可以说是与匈奴战成平手。最后一次还是在汉军节节胜利的情况下汉武帝抄了李广利的家,才导致军心浮动,兵败如山倒。这一时期由于朝政腐败,马政废除,税收减少。使汉军在骑兵数量和装备上都无法和卫青时代相比。但即使这样,匈奴依然无法恢复其在漠南的势力,只是疲于奔逃苟延残喘而已。

这一时期,汉军有一位在才能上不亚于卫青霍去病的将军,他就是赵充国。事实上赵充国是不幸的,他比霍去病年轻3岁,却与霍去病战斗在同一时代,这使得他的才华长时间被埋没。后来李广利二征匈奴战役,他率三千骑兵从侧翼出击,保证了大部队成功突围,而自己所部兵马却仅余百人,此战他一举成名,从此青云直上。

在汉武帝的时代,由于李广利的存在,赵充国一直没有机会展示他的帅才,直到汉武帝去世,他才被委以重任,此时他却已经白发苍苍。用大器晚成来形容他并不过分。然而,赵充国却以其谨慎的用兵态度和高超的谋略,拱卫了大汉朝的疆土。昭帝时代,匈奴势力衰弱,汉朝的主要敌人已逐渐由漠北的匈奴人转为河西的羌人。羌族野心勃勃,企图取匈奴而代之,可惜,他们遇见了赵充国。三次讨伐羌族的战役,汉军大获全胜,成功的摧毁了羌族势力,保证了河西走廊的安全,使西域与中华连成一体。

与卫青霍去病相比,赵充国体现了他独特的作战特点,即静若处子,动若脱兔。在作战方略制定上极其谨慎,反复斟酌,"百闻不如一见"正是他的名言。这种谨慎的态度也使他的部队很少遭到重大伤亡。此外,与霍去病以破坏为目的的打法不同,赵充国则主要以"攻心"为上,他的部队纪律严明,所过之处极少扰民,收买人心,使敌人成心归附。作战中善于从敌人内部进行分化瓦解,作到不战而屈人之兵,分化匈奴,将其分裂南北两派的方略就是他提出的,并最终得以实现。二攻羌族之战,面对羌族与匈奴联合的不利局面,他使用手段挑拨二者关系,迫使匈奴坐视羌族被围困而不救,从而各个击破,在大军形成合围后,集中力量消灭羌族,对匈奴援军则是只围不打,先消灭羌族,再收复匈奴,终使匈奴八千骑兵归降。匈奴人提到霍去病,是闻风丧胆,而提到赵充国,则是又敬又怕,也正是由于他的怀柔措施,汉朝巩固了在河西地区的统治,赢得了当地少数民族的民心。如果说卫青霍去病是开疆劈土的将领的话,赵充国则是一位真正懂得建设疆土的军人。在战略眼光上,他在某些地方比卫青霍去病们更高一筹。

赵充国之后还有陈汤,他的一句"犯强汉者虽远必株"广受称道。他也成为了西汉与匈奴战争的最后终结者。不过他面对的匈奴已经是强弩之末,从战斗的含金量上不及上述将军,本文就不再做赘述了。

| 后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |

标签:

相关文章

发表评论

评论列表