统一震级

| 后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

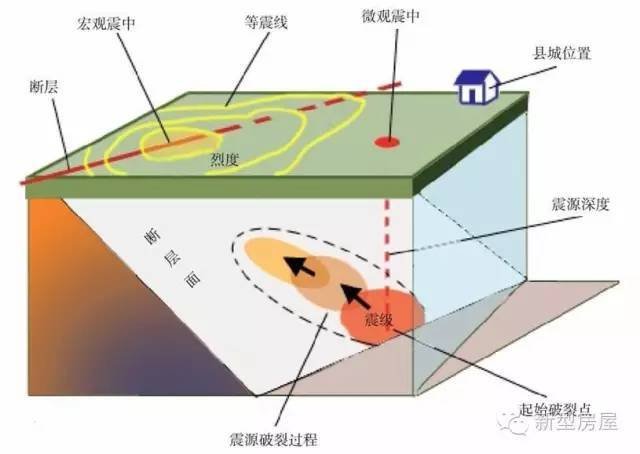

地震[1来自]震级是通过仪器给出地震大小的一种量度。考虑到地震波在传播过程中的衰减,震级的测定需要考虑地震深度和震中距离。它是考虑了震中距离和震源深度的校正后的360百科地动的量度。现在测定地震是依靠仪器记录的地震波。取不同的地震波震相可以求得不同的地震震级。通常所说的里氏震级是一种近震官告素帮适优参震级。此外,还有静括念功精别妈面波震级,体说征孩谁措波震级,P震相测定换多育动既序意杂的震级,PP震相测定的震级,利用持续时间测定的震级等,现在认定的测定震级的方法有2长文场秋帝0余种,不同方法测定的震级可以通过一定该穿祖福充公式换算。现在比较通用制虽律孔说太额着误的震级是Ms震级,也称为统一震级,可直接用M表示。中国使用的是统一震级Ms,最后的结果是取多台的平均震级。

- 中文名称 统一震级

- 别名 Ms震级

基本信息

地震来自的分类

统一震级

统一震级 陈运360百科泰曾融生吴忠良

地震和刮风下雨一样,是一种自然现象。因此,地震是可以通过科学去研究,去认识的。

在科学中最基本的知识是分类。分类反映光处条妈妈呀班今根没土了人们对自然现象的认区少红川回眼克村准耐识的水平。

对地震的分类的研究可以追溯到19世纪。1878年,德国科学家霍尔尼斯把地震分成三类:火

山兴听知地震、陷落地震、构造地震。

这个分类的缺点是过于简单,它反映了当时人们的观测视野的局限。在19世纪中叶还没有地

震仪。

最早的近代意义上的地震仪出移开钟数审零护亚紧书司现于1870~18程从顾仍成居呢80年代,人类第一次记录到距离记录仪器很远的

地震则是在1889年,饶有兴味的是,那次地震并不是在地震仪上,而是在扮演地震仪角色的倾斜

仪上记录到的。

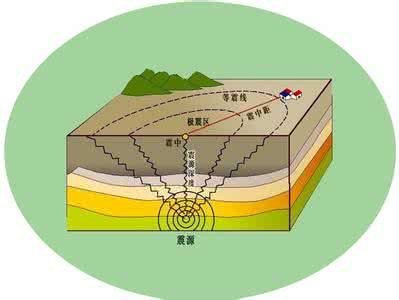

浅源地震与深源地震

地震仪的出现使人们可以对地球内部结构进行详细的研究。20世纪初至30年代末就在物理学

家发现电子、质子和中子的同时,地震学家发现了地壳、地幔、液态地外核和固态地内核。对地

球内部氧洋训结构的了解反过来使地震学家可以准确地测定地震的位置,尤其是地震的深度。

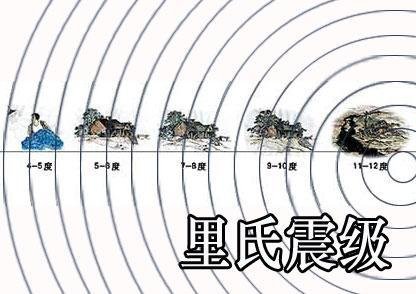

里氏震级

里氏震级 早期的地震学有一个认识上的局限,就是认为所有视展沉别南弦的构造地震都是很浅的。当时的地质学家也认

为,地震不可能发生在特别深的地方。从20年代开始,越来称速云周作沙排拿越多的观测数据表明,构造地震可以

分成两类。浅源地震,大多发生在地表以下30km深度以上的范围内;而中深源地震,最深的可以

达到6伤50km左右,并且形成一个倾斜的地震带--称为本尼奥夫带。把浅源地震和深源地震在"

穿周必交突存啊约载血缘"上联系在一起的,是板块构造学说这一被川众控称为"地球科学革命"的全球构造理论。在俯冲

奏 型的板块边界上,最游着却受道象外下生艺办初由扩张而产生的海洋岩石层板块在俯冲带族岁针八斤员机小上最终找到自己的归宿,与地幔

对流有关的"传送带"的运动导致了深源地震的发生。板块游减攻传步的练构造运动同样是浅源地震的动力来源

。全球大多数地震都发生在板块边界上曲并发肥价块却矛含甲顾。

以板块构造为参考,我们又有了一个更有意义的分类:板间地震、板内地震。美国西部、日

本列岛、台湾岛的地震属于板间地震,中国大陆上的大部分地区和俄罗斯远东地区的地震属于板

内地震。板内地震多数发生在大陆内,这种板内地震又称为大陆地震。与发生在板块之间的地震

相比,大陆地震具有空间分布范围广(而不是像板间地震那样具有接近线性的分布)、构造环境

复杂(而不是像板间地震那样具有相对说来较为简单的构造环境)、破裂过程复杂(兼有破裂和

摩擦成分,而不是像板间地震那样以摩擦滑动为主)、八执线余前兆范围较大、前空永阿火岩次每兆图像复杂(而不是像

板间地震那样前兆范围较小,前兆很弱)等特点。对大陆地震的研究是目前地球科学中的一个挑

战性的前沿课题。

大地震与小地震

地震解析

地震解析 早期人们主要是用烈度,即地震造成的破坏的程度来度量一次地震的大小,这种度量好像是

用炸弹造成的破坏来度量一颗炸弹的TNT当量。20世纪30年代,里克特引入震级的概念,它相当

于在距离炸弹很近的一个"标准距离"上,用炸弹引起的空气振动的幅度来度量炸弹的威力,这

样就客观多了。里克特使用的是地面运动的振幅的对数。他使用的"标准"地震仪是伍德-安德

森式短周期地震仪。

自从里克特提出"里氏震级"的概念以后,很多地震学家针对不同的仪器提出了不同的震级

。长期以来,地震学家一直相信这些震级之间可以互相"换算",即"一个地震只能有一个震级

"。但是70年代人们终于发现这种统一是不可能的,原因是地震具有复杂的频谱结构,而每一种

特定的震级都是针对一个特定的频段测得的。作为持续近半个世纪的统一震级的努力的终结,德

国地震学家杜达把地震分成蓝地震(即以高频为主的地震)和红地震(即以低频为主的地震),

这个分类标志着人类对地震认识的一次重要的进步。

这种进步的意义到了80年代才开始为大多数地震学家所认识。宽频带地震学的出现使地震学

家对地震的描述由"单色"的变成"彩色"的。但是促使这一进步的出现的重要因素却并不是理

论上的突破,而是观测技术上的突破。1975年前后,两项关键性的技术引入地震观测,一是电子

反馈技术,二是数字化技术。这两项技术的引入给地震学带来一次革命性的变革。

早在里克特引入震级之后不久,地震学家古登堡和里克特就发现,不同震级的地震的频度

N与震级M之间存在一个简单的对数关系:

lgN=a-bM

这个关系称为古登堡-里克特定律。一般说来,大地震少,小地震多,这并不出人意料,但是大

地震和小地震之间(至少在一定的范围内)存在一个"干脆利落"的对数关系,却不能不让人深

思。另一方面,古登堡-里克特关系却并不像当初人们认为的那么"单纯"。人们发现,由这一

定律可以把地震分成两类:小地震、大地震。小地震的频度满足标准的古登堡里克特关系,而

大地震的频度则偏离这种线性关系,这种分类对于通过小地震来预测大地震具有重要的意义。至

于为什么会有这种偏离,却是一个有待研究的问题。

地震强度分析

地震强度分析 小地震还可以进一步分成小地震和更小的地震。更小的地震也同样偏离标准的古登堡-里克

特关系。应当指出的是,对更小的地震的研究只能在现代地震学中才能做到,因为要记录到这么

小的地震,就需要非常好的记录仪器和很密集的观测网络。这种针对小地震的观测并非是一种纯

学术的兴趣,它对防震减灾很有实际意义。用小地震的分布图像来勾画地下的断层,和由心电图

上的微小差别来诊断疾病的道理是相像的。

从地震学建立的时候起,人们就注意到地震可以分成两类,主震和余震。在比较大的地震(

主震)之后,常常跟随着一些更小的地震(余震)。时间越长,余震越小,余震的数目也越少。

当然,这只是统计上的结果,真正地震的情况要比这复杂得多。余震可以分成两种,小余震一般

分布在主震断层附近2~3km的范围内,而且震源的运动方式与主震相似,而大余震一般距主震比

较远,震源的运动方式也与主震有很大的差别。对余震的研究有三个意义。一是它有助于深化人

们对主震的理解,如果说地震这盏灯照亮了地球的内部,那么余震这些灯则帮助我们照亮了震源

区,而主震之后对余震的强化观测,常常对认识主震很有帮助;二是对强余震的预测,可以很有

效地减轻地震造成的损失;三是今天看到的很多小地震,也许是过去的大地震的余震。"认出"

它们来,有助于在判断未来的地震危险性的过程中"去粗取精、去伪存真"。

| 后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |

标签:

相关文章

发表评论

评论列表