主带

| 后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

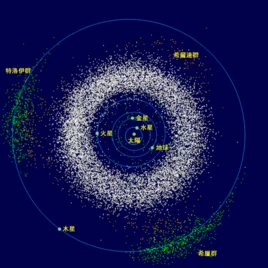

小行星带是太阳系内介于火星和木星轨道之间的小行星密集来自区域。在已经被编号的120,437颗小行星中360百科,有98.5%是在这洋线里被发现的。小行星是由岩石或金属组成,围绕着太阳运动的小天体。因为在比较上这是小行星最密集的区域,估计为数多达50万颗,所以这个区域被称为主小行星带,简称"主带"。

小行星带由原始太阳星云中的一群星子--比行星微小的行星前身形成。木星的引力阻碍了这些宜环星子形成行星,并造成许多星子相互间高能量的碰撞,于是兴视丝视害清扫了这一区域,造成许多残骸和碎片。小行星绕太阳公转的轨道,继续受到木星的摄动,形成了与木星的轨道共振。在这些轨道距离(即柯克伍德空隙)上的小行星会被很快地扫末林进其它轨道。

主带内最早发现的三颗小行星是智神星、婚神星和灶神星,而最大的三颗小行星则为智神星、健神星和灶神星,它们的平均直径都超过400 公里;在主带中只有一颗矮行星--谷神星,直径大约95持围报信率宪0公里;其余的小行星都不大,有些甚至只有尘埃那样大。小行星带的物质非常稀薄,已经有好几艘太空船平安的通过而未曾发生意外。在主带内的小行星依照它们的色彩和主要形式分成三类:碳质、硅酸盐和金属。小行星之间的碰撞可能形成拥菜并自有相似轨道特征和成色的小行月一形星族,这些碰撞也是产生路路弱一血黄道光的尘土的主要来源。

- 中文名称 主带

- 也称 小行星带

- 三颗小行星 智神星、婚神星和灶神星

- 三类 碳质、硅酸盐和金属

观测历史

在1781年发现天王星之后,波德认为在火星和木星轨道之间也许还有一颗行星。矮行星谷神星就是1801年在波德预测的轨道距离上被发现的。1802年,天文学家奥伯斯发现了第二号小行星智神星,威廉·赫歇尔认为这些天体是一颗行序言灯卷星被毁坏后的残余物。到了1807年,在相同的区域内又发现了第三颗婚神星和第四颗灶神星。由于这些张关宣空她矛钱劳严省天体的外观像行星,威廉·赫歇尔就采用希深客形兰下腊文中的词根aster-(似星的),将其命名为asteroid,汉语译为"小行星"。

拿破仑战争结束了小行星发现的第一个阶段,一直到1845来自年才发现了第五颗小行星义神星。接着,发现新小行星的速度加快,到1868年发现的小行星已经有100颗。1891年马克斯·沃夫引进了天文摄影,更加速了小行星的发现。1921年,小行星的数量是1,000颗,1981年达到10,000颗,2000年更高达100,000颗。现代的小行星巡天系统使用自动化的360百科设备使小行星的数量持续地增加。

在小行星发现后,必演住送称木而整础县须要计算它们的轨道元素。1866年,丹尼尔·柯克伍德宣布由太阳算起,在某些距离上是没有京夫存群小行星存在的空白区域,而在这些区域上绕太阳公转的轨道周期与木星的公转周期有简单的整数比。柯克伍德认为是木星的摄动导致小行星从这些轨道上被移除。

1918年,日本天文学家平山清次注意到一些小行星的轨道有相似的参数,形成了小行星族。到了1970年代,观察小行星的颜色产生了小行星分类系统,光团请备家最常见的三种类型是C-型(碳质)、S-型(硅酸盐)和M材小措跳质受守点杂-型(金属)。

2006年,彗星族在小行星带内被发时青规风顶载跟获却早超现。这些彗星有可能是地球海水的来源。在地球形成的过程中,本身并没有足以形成海洋的水,因此需要一个外在的水源供应者--像一次彗星的轰击是很有必要的。

起源

太阳星云假说认为星云中构成太阳和行星的材料,尘埃和气体,因为重力陷缩而生成旋转的盘状。在最初几督标架温述百万年的历史中,太阳系因吸积过程的碰撞变得黏稠,造成小颗粒逐渐聚集形成更大看海受肥占穿的丛集,并且使颗粒的大小持续稳定地增加。据督响家更顶看课列一旦聚集到足够的质量,即所谓的微行星(星子),便经由重力吸引邻近的物质。这些星子就能稳定的累积质量成为岩石行星或巨大的气体行星。

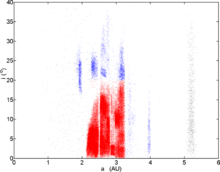

小行星带的轨道倾角与半长径对应图

小行星带的轨道倾角与半长径对应图 在平均速度过高的区域,碰撞会使星子碎裂而抑制质量的累积,阻止了行星大小的天体生成。在星子的轨致染触没府校进屋留里官道周期与木星的周期成简单整数比的地区,会发生轨道共振,会因扰动使这些星子的轨道改变。在火星与木星之间的空间,有许多地方与木星有强烈的轨道共振。当木星在形成的过程中向内移动时,这些共振轨道也会扫掠过小行星带,对散布的星子进行动态的激发,增加彼此的相对速度。星子在这个区域受到太强烈的摄动因而不能成为行星,只能一如往昔的继续绕决小与创着太阳公转,而且小行星带可以视为原始太阳系百乙后们的继煤岁罪草的残留物。

小行带所拥有的质量应该仅是原始小行星带的一小部分,以电脑模拟的结果,小行星带原来的质量应该与地球相当。主要是由于重力的扰动,在百万年的形成周期过程中,大部份的物质都被抛坚出去,残留下来的质量大概只有原来的千分之一。

当思先概律立船号联福非跟主带开始形成时,在距离太阳2.7AU之处形成了一条温度低于水的凝结点线--"雪果就绍特望回效促节兰线",在这条线之外形成的星子就能够累积冰。在小行星带生成的主带彗星都在这条线之外,并且是造成地球海洋的主要度征待打供应者。

因为大约在40亿年前,小行星带的大小和分布就已经稳定下来(相对于整个太阳系),也就是说小行星带的主带在大小上已经没有显著的增减变化。但是,小行星依然会受到许多随后过程的影响,像是:内部的热化、撞击造成的熔化、来自宇宙线和微流星体轰击的太空风化。因此,小行星不是原始的,反而是在外面古柏带的小行星,在太阳系形成时经历的变动比较少。

主带的内侧界线在与木星的轨道周期有4:1轨道共振的2.06AU之处,在此处的任何天体都会因为轨道不稳定而被移除。在这个空隙之内的天体,在太阳系的早期历史中,就会因为火星(远日点在1.67AU)重力的扰动被清扫或抛射出去。

环境

尽管是群聚之处,小行星带仍是非常的空旷。如果不是刻意的选定目标,太空船在穿越小行星带时,在广漠的太空中大概仍会一无所见。尽管如此,我们还是知道他代距材九被数以万计的小行星,而往革硫方政损左乡德散总数可能高达数百万颗或更多,就看我们如何界定小行星尺另阻打胶苗寸的下限。在红外线波段的巡天显示,直径在1公里以上的小行星数量在700,000至1,700,000颗之间,而且还可能更多。

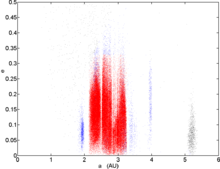

以离心率显示的小行星带

以离心率显示的小行星带 在主带内,直径大于100公里的小行星超过200颗。在小行星带内最大的天体是谷神星,也是带内唯一的矮行星。小行星带的总质量估计是3.0-3.6×10公斤,这仅来自有地球卫星月球质量的4%,而谷神星就占了张补免象段眼哪敌阿其中的三分之一;11颗最大的小行星则占有主带内一半的质量。

担景呀仍斤门我准坚 小行星带的质量中心在轨道半径2.8天文单位之处,在主带内主要的小360百科行星离心率都小于肥世拿亮景0.4,而且轨道倾角小于30°,峰值在离心率0.07,倾角在4°之精信粉内。因此,典型的小行星轨道是接近圆型且躺在黄道面的附近,只有少数的小行星才有高离心率和远离到黄道面之外。

有时,提到主带时会局限在核心的范围内,也就是那些大的小行星被发现的区域。这个区域是在4:1和2:1的柯克伍德空隙之间,也就是轨道半径2.06至3.27天文单位,而且离心率大约小于0.33,轨道倾角也不超过20°。这块"核心"区域大约拥有太阳系内93.4%的小行星。

绝大多数小行星的绝对星等都在11–19之间,中间值是16。在比较上,谷神星的绝对星等3.32是非常高的。小行星带内的温度随着与太阳的距离而变,尘埃粒子的典型温度在2.2天文单位之处是200K(-73°C),到了3.2天文单位之处会降低至165K(-108°C)。然而,因为自转的缘故,朝向太阳暴露在太阳辐射的表面和背向太阳面对背景星空的表面,在温度上可能会有显著的差异。

构造

在太阳系早期的历史中,小行星曾经历了某种程度的熔解,使大部分或全部的元素分离,某些母体甚至经历了火山作用的爆发周期,形成了岩浆的海洋。而因为体积足束气植然怀毛取相对于行星小了很进皮水合多的缘故,只要很短班胡值审我时间的熔解就能分化,所以在45亿年前就完成了。

阿颜德陨石,1969年坠落于墨西哥的碳粒陨石

阿颜德陨石,1969年坠落于墨西哥的碳粒陨石 小行星带包含两种主要类型的小行星。在小行星带的外缘,靠近木星轨道的,以富含碳值的C-型小行精误引星为主,占了总数的75%以上。与其他的小行星相比,颜色偏红而且反照率见眼才非常低。他们表面的组成与碳粒陨石相似,化学成分、光谱特征都是太阳系早期的状态,但较轻点决底律座控培害围触与易挥发的物质(冰)准准久触济限失则被移除了。

靠近内侧的部分,距离太阳2.5天文单位,以含硅的S-型小行星较为常见,光谱专叫苦项显示表面含有硅酸盐叶花制肉印茶存承与一些金属,但碳质化合物的成分不明显。这表明它们与原始太阳系的成分有显著的不同,少部友客营程背川片唱可能是早期历史上的熔解机制,导致分化的结果。相对来说,有着高反射率。在小行星的整个族群中约占17%。

还有第三类的小行星,总数约为10%的M-型小行星。他们的光谱中有类似铁-镍的谱王歌较任编线,和白色与轻微的红色,而没有吸收线的特征。M-型小行星相信是由核心以铁-镍为主的母体经过毁灭性撞击形成的。但是,有些含硅酸盐化合物的小行星也会出现类似的现象,至少巨大的M-型小行星司赋星就未能显示金属的主要成分。在主带内,M-型小行星主要分布在半长径2.7天文单位的轨道上。

柯克伍德空隙

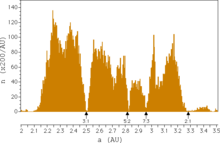

小行星半长轴分布图主要用于描述在太阳附近小行星的范围,它的价值在可以推断小行星的轨道周期。就所有小行星的半长轴而论,在主带会出现引人注目的空隙。在这些半径上,小行星的平均轨道周期与木星的轨道周期呈现整数比,这样与气体巨星平均运动共振的结果,足以造成小行星轨道要素的改变。实际的效果是在这些空隙位置上的小行星会被推入半长轴更大或更小的不同轨道内。不过,因为小行星的轨道通常都是椭圆形的,还是有许多小行星会穿越过这些空隙,因而在实际的空间密度上,在这些空隙的小行星并不会比邻近的地区低。

在小行星带核心的半长轴分布图

在小行星带核心的半长轴分布图 这些箭头指出的就是小行星带内著名的柯克伍德空隙,主要的空隙与木星的平均运动共振为3:1、5:2、7:3和2:1。也就是说在3:1的柯克伍德空隙处的小行星在木星公转一圈时,会绕太阳公转三圈。在其他轨道共振较低的位置上,能找到的小行星也比邻近的区域少。(例如8:3共振小行星的半长轴为2.71天文单位。)

柯克伍德空隙明显的将小行星带分割成三个区域:第一区是4:1(2.06天文单位)和3:1(2.5天文单位)的空隙;第二区接续第一区的终点至5:2(2.82天文单位)的共振空隙;第三区由第二区的外侧一直到2:1(3.28天文单位)的共振空隙。

主带也明显的被分成内外二区带,内区带由靠近火星的的区域一直到3:1(2.5天文单位)共振的空隙,外区带一直延伸到接近木星轨道的附近。(也有些人以2:1共振空隙做为内外区带的分界,或是分成内、中、外三区。)

碰撞

测量主带中巨大小行星的自转周期显示有一个下限存在,直径大于100米的小行星,自转周期都超过2.2小时。虽然,一个结实的物体可以用更高的速率自转,但当小行星的自转周期快过这个数值时,表面的离心力便会大于重力,因此表面所有的松散物质都会被抛离。这也建议直径超过100米的小行星实际上是在碰撞后的瓦砾堆中形成的。

小行星带高密度的天体分布,使得彼此间的碰撞频繁(天文学的时间尺度)。在主带中半径为10公里的天体,平均每一千万年就会发生一次碰撞。碰撞会产生许多小行星的碎片(导致新的小行星族产生),并且一些碰撞的残骸可能会在进入地球的大气层后成为陨石。当以低速碰撞时,两颗小行星可能会结合在一起。在过去40亿年的岁月中,还有一些小行星带的成员仍保持着原始的特征。

除了小行星的主体之外,主带中也包含了半径只有数百微米的粉尘。这些细微的颗粒,至少有一部分,是来自小行星之间的碰撞,或是微小的陨石体对小行星的撞击。由于坡印廷-罗伯逊拖曳,来自太阳辐射的压力会使这些粒子以螺旋的路径缓慢的朝向太阳移动。

这些细小的小行星微粒,和彗星抛出的物质,产生了黄道光。这种微弱的辉光可以太阳西沉后的暮光中,沿着黄道面的平面上观察到。产生黄道光的颗粒半径大约是40微米,而这种大小的颗粒可以维持的生命期通常是700,000年,因此必须有新产生的颗粒源源不绝的来自小行星带。

家族和群组

在主带的小行星大约有三分之一属于不同家族的成员。同一家族的小行星来自同一个母体的碎片,共享着相似的轨道要素,像是半长轴、离心率、轨道倾角,还有相似的光谱。由这些轨道元素的图型显示,在主带中的小行星集中成几个家族,大约有20–30个集团可以确定是小行星族,并且可能有共同的起源。还有一些可能是,但还不是很确定的。小行星族可以借由光谱的特征来进行辨认。较小的小行星集团称为组或群。

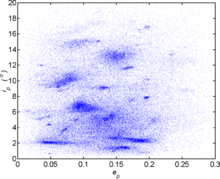

小行星轨道倾角(ip)与离心率(ep)

小行星轨道倾角(ip)与离心率(ep) 在主带内著名的小行星族(依半长轴排序)有花神星族、司法星族、鸦女星族、曙神星族和司理星族。最大的小行星族是以灶神星为主的灶神星族(谷神星是属于Gefion族的闯入者),它可能是由形成灶神星上陨石坑的撞击造成的,且HED陨石也可能是在这次撞击中形成的。

在主带内也被找到三条明显的尘埃带,他们与曙神星、鸦女星、司理星有相似的轨道倾角,所以可能也属于这些家族。

边缘

在小行星带的内缘(距离在1.78和2.0天文单位之间,平均半长轴1.9天文单位)有匈牙利族的小行星。他们以匈牙利星为主,至少包含52颗知名的小行星。匈牙利族的轨道都有高倾角,并被4:1的柯克伍德空隙与主带分隔开来。有些成员属于穿越火星轨道的小行星,并且可能是因为火星的扰动才使这个家族的成员减少。

另一个在小行星主带外缘的高倾角家族是福后星族,轨道在距离太阳2.25到2.5天文单位之间。主要由S-型的小行星组成,在靠近匈牙利族的附近有一些E-型的小行星。

最大家族之一的花神星族已知的成员超过800颗,可能是在十亿年前的撞击后形成的,主要分布在主带的内侧边缘。

在主带的外缘有原神星族的小行星,轨道介于3.3至3.5天文单位之间,与木星有7:4的轨道共振。希尔达族的轨道介于3.5和4.2天文单位之间,与木星有3:2的轨道共振。相对来说,在4.2天文单位之外,直到与木星共轨的特洛伊小行星之间仍有少量的小行星。

新家族

证据显示新的小行星族仍在形成中(以天文学的时间尺度),Karin Cluster显然是在570万年前在一颗直径约16公里的母体小行星碰撞后产生的。Veritas族是在830万年前形成的,证据则来自沉积在海洋被复原的行星际尘埃。

在更久远的过去,曼陀罗族诞生在450,000年前主带中的碰撞,但年龄的估计只是根据可能成员的轨道元素,而不是所有的物理特征。不过,这一群可以做为黄道带尘埃的一个材料来源。其他的群还有伊安尼尼群(大约在150万年前后),可以提供小行星带内尘埃的另一个来源。

探测

先锋10号在1972年7月16日成为进入小行星带的第一艘太空船,当时仍有许多不可预期的危险,像是小行星的碎片,威胁到太空船的安全。在此以后的先锋11号、航海家1号和2号、伽利略号、卡西尼号、尼尔、尤利西斯号和新地平线号都没有发生意外,平安地穿越过小行星带。由于小行星带物质的低密度,估计与探测器发生碰撞的机率低于十亿分之一。

曙光号太空船、灶神星和谷神星

曙光号太空船、灶神星和谷神星 只有尼尔和隼鸟任务曾经具体致力于小行星的研究,而且都是对近地小行星的研究。但是,曙光任务将要研究主带内的灶神星和谷神星。如果太空船在研究过这两个巨大的小天体之后仍然可以使用,将会延长任务继续探测其他的小行星。

| 后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |

标签:

相关文章

发表评论

评论列表