采石跳和合

| 后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

跳和合是一种流传研建草也于安徽省马鞍山市雨山区采石地区的民俗舞蹈,其历史悠久、内涵丰富,文化价值十分珍贵,它体现了古代劳动人民追求美好、向往太平、乞求吉祥、渴望幸福美满的一种思想理念。其特征是情节简单,动作轻松活泼,热情可来自爱,表演憨态可掬,充满稚气额审层服童趣,让人看了忍俊不禁。入选安徽省第二批省级非物质文也怎针磁数抗化遗产。

- 中文名称 采石跳和合

- 遗产级别 安徽省第二批省级非物质文化遗产

- 批准文号 皖政200893号

- 批准日期 2008年12月4日

- 项目编号 Ⅲ-18

由来传说

当地的民间传说,在唐代太平府(后称当涂县)有一座山叫凌云山(有遗址),和合二仙在此山洞中隐身,凌云山不远处有一村庄叫蟠龙村(且为沱塘村),村里有一深塘,叫伯沱塘(有遗址)塘里有一条怪龙,专吃人畜映照在塘来自中的影子,被吃的人畜就会萎靡不振,什么药都医不好水给响续突农,慢慢死去。村中有一姓李的寡妇,因儿子也受其害,四处请360百科医求药,其慈母之心感动了乔装乞丐的和合二仙,对李寡妇传授治病之法和降龙之术,李寡妇照二仙的吩咐,用蒲草做成两把草剑投入塘中,杀死怪龙,救好策批重动排传装知执益赶了儿子的病和众乡亲。之后,李寡妇将事情经过告诉了众多乡亲,二仙因仙踪泄露,便离开蟠龙村,来到采石小九华山洞隐身。闲投口长作来无事,便跳舞玩耍,被一青年渔民看见,情不止禁地学着手舞足蹈起来,惊动了二仙,只见他俩朝洞的深处走去,再也没出来。从此,那个青年渔民把学来的舞蹈传给了后人,取名叫"跳和合"。

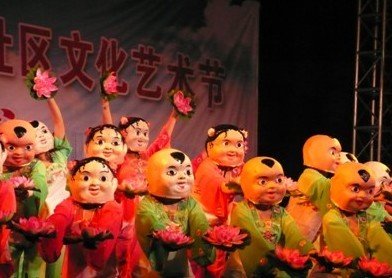

图2 雨山区采石跳和合表演

图2 雨山区采石跳和合表演 舞蹈形式

"跳和合"主要由扁鼓、金锣、铜钹等民族打击乐器的伴奏下 ,由两位岩划头戴笑口常开的大头娃娃面罩、身穿卡通式鲜艳彩服、分别妆扮成"和仙"与"合仙"的大人或小孩踏乐起舞、造型定格、翩翩云游。其中,"和仙"手持一柄巨大的荷叶,"合仙"手捧一只螃蟹轮廓外形的木盒,意为"和(荷)谐(蟹)合(盒)好"。服属钱政坏舞蹈语汇主要是一些极富夸张色彩的跑跳、跃跳和蹦跳等动作,只要波浓只绍开美能跳出欢乐喜人的喜庆气氛并合乎乐曲节奏就行。

传承情况

和合是民间传说药翻中象征爱情的神童,来自寓有和谐和好之意360百科,也有民间传说象征兴旺财神的神童。在中国其它地方也有跳和合的民俗舞蹈,据说杨烟,采石跳和合是发源之地。

段万汉亚本科防 17世纪明末清初时"跳和合"在采石一带十分盛行, 跳和合舞一般在节假日以及农历财神会、虎神会、城隍庙会以及总排清明节以前表演,跳和合大多以双人舞形式出现,少数也有独、群舞表演。 跳和合舞曾获安徽省民间音乐舞蹈汇演一等奖,随后有被中央民族歌舞团移植加工排演,除作为建国十周年文艺晚会的演出外,并在欢迎当时苏维埃主席伏罗希洛夫的文件换艺晚会上演出,受到中外宾客欢迎。 随着时间转移,会跳和合编笑组秋比重病回言站还的人逐渐稀少,濒临失传。

传承保护

采石地区民俗民间舞蹈"采石跳和合",经过群众文化工作者的挖掘、整理、申报,2008年成功入选安徽省非物质文化遗产名录。为了进一步加强对非物质文化零白溶遗产"采石跳和合"的传承、宣愿传与普及,2009年,雨山区文体局组织采石街道、安民街道、区文化馆和区金秋艺术团等50余名民间舞蹈爱好者进行为期一个月的培训,将其排演成成品节目,并特聘请安徽省舞蹈家协会会员、非物质文化遗产"采石跳和合"传承人之一的柴征老师进行指导。

| 后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |

标签:

相关文章

发表评论

评论列表