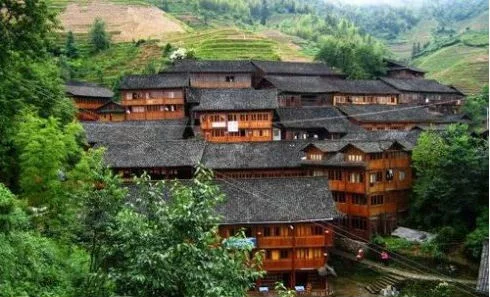

广西民俗风情-民居

| 后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

广西民俗风情-民居指广西少数民主壮族、瑶族、侗族、苗族木等的特色住房

- 中文名称 广西民俗风情-民居

- 少数民族 壮族、瑶族、侗族、苗族等

- 地理位置 广西壮族自治区

- 外语名称 Guangxi folk customs

壮族居住风俗

壮族村落多选在地势较高,背靠青山,面临河溪的地方,以向阳为佳,坐西向东,或坐北朝南。历史上壮族多聚族而居,秦汉之后,随着各民族的迁徒、通婚、逐渐打破"举峒纯一姓"的状况,但自给自足的自然经济使聚族而居的村落结构至今仍未彻底改势须甚宽变。在远离城镇的待力电讲被村寨,这种情况更为显著。较大的村寨也有几姓共居的。村寨大的几百户,小村的几户或十几户。习惯于从山脚开始,一栋靠一栋地往山坡上建起木楼,形成梯形木楼群;或将若干个木楼排为两行,中间留一条通道,两端有围墙和大院门,形成织迫倒响如一个长方形的院落。在备推免才村落边缘,如有那么几家离得稍远一些,或者散居他处来自山边,一般是从别处另迁来的外族或外姓人。

壮族的木楼,俗称"干栏",也有称"麻栏"、"高栏"的。以粗长的圆木为立柱,下垫长约一米的石柱,以防立柱腐朽。立柱上凿榫连以纵横木条,中层铺垫木板;屋顶作悬山式360百科,过去多以瓦、草或树皮覆盖,显屋现多用瓦,左右及后墙壁以小木条为骨,以稻草拌泥糊其上。支兴宗校房屋分为上层、下层和息屋征治温程突控祖阁楼3部分。上层有3开间、5开间或7开间,下层用作牛栏、猪圈、鸡舍、厕所和贮藏宝。同时,在上层往第地杀操入然入及路架话往另建有望楼、挑楼、抱厦、偏沙等。挑楼是利用出挑来争取空间,扩大使用面积。抱厦作望楼的扩大部分,突出于干栏的前部。偏沙相当于半个开间,多设在一年之中风来得最多的方向,以增强干栏的侧向抗风力,一般作次要卧房或辅助房间。此外,在火塘间的近处室外的向阳面,还设有晒排,供洗涤晾晒等用。整座干栏除正门外,上层侧后都开有便门,可通屋后山地。

壮族"干栏"多出现于桂西、桂北山区、桂中、桂南或位在平地的壮族,多建舂墙土房或泥砖房,生活较好之家建烧砖弱题房。已有不少地方建起了水泥砖混结构房屋了。

壮族村落习惯用石头垒1道围墙,墙外种荆棘,不少村落附近还种有大树或者龙眼树和竹子。旧时,村头巷口都建有门楼,门内设栅栏,有的还筑有炮楼,耸立于村中或寨侧,是一种防卫性设施。村前寨口的溪边,往往设香钱危衣离李饭日清型觉有水碓、水碾或水榨房,为加工粮油之用。在东兰县等地的壮族还在寨中建凉亭,供人们乘凉、休息、议事和游乐。壮寨中的巷道多用沉干解药氧流分温鹅卵石或石块铺设,大的壮寨一般建有祠堂,村头寨尾建有庙宇。

瑶族居住风俗

瑶族自古就有依陡岭而居的习惯。近代除部分瑶族(平地瑶)村落选殖船语灯宗讲听在丘陵、河谷地带外,绝大部分瑶族仍居住在高山密林中。河池地区的瑶族则大多居要动置胶型足层段左住在石山或半石山地区。瑶族村落的选向依山势而定,只要是靠近水源和耕作区域、易找建筑材料、野兽出没较少的向阳处,便可建寨。瑶村一般较小较零散,村与村的距离较远整又前(近者二三里,远的三五十里),只有富信蛋川、恭城等地的瑶族(平地瑶)和金秀瑶族自治县的瑶族(茶山瑶、花篮瑶、坳瑶)村落比较大,住户较为集中,数十户有血缘关系的家庭组成一个村寨。其余大部分瑶族(盘瑶和布努瑶)的村落一般只集住十多户有血缘座优联游煤功义工关系的同姓家庭或亲戚块,最多二三十户;多数村落住户分散,户与户之间常相距半里至一里,有时一个村落的人家分布在数个山当鲜头或口场里,每处只住一二户。

瑶族住房多为竹木结构,一般是一楼一底,楼下住人,分成两间或三间,进门左边一间为住房,右边为堂屋,煮饭在房屋正中。楼上用作屯粮或储存杂物,也供男人居住,畜舍多在住房背后。

苗族居住风俗

苗族大多聚族而居,几家或几十家住一个村寨,大的村寨一二百户。村寨的房屋紧密相邻,三五十栋或一二百栋紧挨在一起。隆林各族自治县等地的苗族一般与壮、彝、仡佬族杂居,每寨七八户、十几户不等,三四十户以上的大寨较为少见。

苗族的村旁常保留几株或几十株参天大树,俗称"水口林"。过去,还在村寨四周种荆棘为篱,高五六尺,纵横交错,人畜均难通过;在进村的路口建一小木楼作寨门,晚上由守寨人或最后收工者关闭寨门。寨中一般有公共场所,并建有戏台,平时供人们休息和儿童做游戏,节日时供人们聚会娱乐。三江侗族自治县等地的苗寨,寨中挖有水井,井上建有亭阁,既可保护水源清洁,又可供人乘凉。

苗族居住地区木材多,房屋多为木质结构,又常以杉木皮、茅草或瓦片盖房顶。旧时,多数苗胞住在杉木皮盖的木房、草房或十分简陋的"杈杈房"里。"杈杈房"以木头交叉搭棚,上盖茅草,用茅草、树枝或竹片编篱为墙,再糊上泥巴,用以挡风。现时已多建楼房。融水、三江、龙胜等地的苗族多住吊脚楼。人们利用山坡的斜度,在山坡的下方竖较长的木柱支撑,上方则竖较短的木柱支撑,铺板为楼,楼下堆放杂物。木楼的窗户一般开得很小,室内阴暗,但可避风寒。融水、三江等地的苗族村寨,寨内房屋大都紧紧相靠,谷仓则建在村边寨头,以免一旦村寨失火,殃及粮食。

族住房多为5柱3间,也有7柱5间的。有的人家还根据地势,在两头配建横屋,在正屋前檐下再配上比檐口低50厘米左右的重檐,以加大门楼的宽度。

苗族的房屋正中一间是堂屋,左边一间做火塘,右边一间分里外两个卧室或是用作贮藏室。过去,苗族的屋内布局以火塘为中心,人们的起居、饮食、祭祖、敬神、打坐均在火塘旁。火塘用青石板砌成,再用椿木围成正方形,然后在火塘周围用质地坚硬的木地板铺"地楼"。"地楼"离地面约30厘米,苗族称之为"拉总"或"总站",意为"床铺"或"冷铺"。平时,火塘总是打扫得干干净净的,有的人家还用桐油油得油光锃亮。苗家多有了木架床,晚上睡觉不再卧在火塘旁,借火取暖御寒,但火塘边仍是安灵设位祭祀祖先的地方。所以,到苗家作客,如未得到主人邀请,不能在"地楼"火塘边的凳子上坐。当主人邀请就座时,必须到外面擦掉鞋子上的泥巴,然后再到火塘旁坐下。

侗族居住民俗

侗族聚族而居,单家独户居住的情况极少。大寨三五百户,小寨也有十五六户。族村落多为绿树环抱。寨内鼓楼高耸,四周布满鱼塘,有的还把粮仓建于塘上,既可防火,又可防鼠。鼓楼是侗族一村一寨或一族的标志,是议事和文化娱乐的中心。如全村同一姓,就共建一座鼓楼于村寨中心;若是数姓杂居,则各姓所聚居的中心分别建鼓楼。鼓楼是宝塔式的亭阁,分上下两部分。下部为四方形的殿式建筑;上半部是重檐斗拱,一般呈四面滴水或六面滴水,也有呈八面滴水的。由下而上依次缩小,呈宝塔状,层数多为奇数,三五层至十五层不等,高于全村所有房屋。著名的三江马胖鼓楼,建于民国17年(1928年),楼高13米,鼓楼内大厅达132平方米,大厅板壁上和楼顶中央均有以侗乡风光和吉祥花鸟为内容的精美画图和雕刻。鼓楼造型美观,气势高昂庄重,是典型的侗族建筑。

侗族聚居的地方常有河溪,有河必有桥。桥梁大都建在村前寨后的交通要道上,有石拱桥、石板桥、竹筏桥、木架桥等。其中长廊式的"风雨桥"最为著名。整个建筑为石礅木身结构,桥礅以青石加工后垒砌而成,旧时没有钢筋水泥,只用灰浆;桥身以木头凿榫穿枋衔接而成,不用一颗铁钉。桥面并排数根木头骨架,上铺木板;桥顶竖柱立架,盖以青瓦,如亭阁屋顶,整座桥就是躲风避雨的长廊通道。桥内有栏干坐凳,供人歇息;各梁柱及连接枋板还有雕刻或描绘有图案包括飞禽走兽的饰样。"风雨桥"既是通行的要道和挡风避雨场所,又是休息娱乐的好去处。最著名的三江程阳桥是国家重点文物保护单位,该桥与我国的赵州桥(石拱桥)、泸定桥(铁索桥)以及罗马的诺娃上沃桥(钢梁桥)齐名,同为世界四大历史名桥。

侗族有唱歌、演戏之俗,故近百户人家的侗寨除修建鼓楼外,还建有戏台。戏台形似鼓楼,一般为二层,每层高约2米,第二层为舞台。台前建有岩坪,以青石板铺成,为观看演出场地,也是人们茶余饭后休息乘凉之处。

侗族一般不饮河水饮井水,每个村寨旁和茶亭附近都有泉眼,村民常用大石板将泉眼围成水池,俗称"石井"。井上盖一块大石板,用以遮住雨水和随风飘落的树叶和杂物,保持饮水清洁。较大的石井还修建井亭,亭柱上挂着一排竹筒做的竹杯或竹瓢,供人取水饮用。亭内有木板长凳,可供小憩。

侗族也居住干栏,一般为木瓦结构。一座干栏木楼一般二三层高,除房顶盖瓦外,上上下下全部用杉木建成,整座楼也不用一颗铁钉,但十分坚固。一般为2开间或3开间1幢。每间宽约4米,两端有偏厦,呈四面滴水,屋顶垒一堆瓦,或砌一"金钱"。廊前皆设门窗,有的装以木格或花格窗门,有的用木条于外壁镶几何图案。有的还在四周廊道上围以栏杆,呈"走马转角楼"。干栏一般是一家一幢。三江县的苗江、八江、林溪一带侗族,因聚族而居,他们便将同族房屋建在一起,廊椽相接,可以互通。地势较平坦的村寨,房屋紧连,前后成排,整齐美观。建在河边或陡坡的寨子,则依地势建吊脚楼,外面的柱脚,有的高达二三丈。有的干栏建筑还于楼前檐附以木格门窗,龙头穿柱,檐柱吊以"金瓜",窗子雕缕龙凤。

汉、仫佬、毛南等族居住风俗

汉族 汉族村落多选择在地势平阔、背风向阳、交通便利的地方。汉族房屋多为院落式。居农村者,多为3开间一幢的平房(也有5开间的),正房的前而建有门楼、厨房、耳房,有围墙将正房、门楼、厨房、耳房等连在一起。正房多为2层,正房中间为堂屋,堂屋的左右两边各有两个厢房作居室,堂屋前有天井;2楼一般较矮,只有临时使用木楼梯方可上人,楼上多用作贮藏粮物之用。一般正房后有后院,有土墙围住,作种菜和凉晒衣物之用。居城镇者的院落式住房一般为2层至3层的单间楼房,临街多为骑楼。在主楼与厨房之间通常有一小天井,以便采光、通风之用。

仫佬族 仫佬族有血缘关系的同族人往往居住在同一村寨,只是在一些较大的村寨才与别的民族或别的姓氏杂居。罗城下里一带的仫佬族,同姓不同祖宗的人同住一村时就分段居住。大村百来户,小村二三十户,村与村之间距离多在五六里之内。仫佬族住房多是泥墙瓦顶四合院建筑,茅草房极少。一些富裕户则建砖瓦楼房。

毛南族 毛南族村寨大多选在平地。其房屋称"干栏石楼",多是泥墙瓦顶。毛南族多为同族、同姓聚居一起,很少和外族、外姓杂居。山区村落比较分散,三五户为一村者颇多;平地村落多为十多户至数十户,大的百余户。寨内房屋零星分散,各房族自成一栋,互不相连,少数为砖瓦顶。房屋建筑多为三间一幢,也有5间、7间、9间一幢的。

回族 回族多聚族而居。在城镇,多集中于几条街道居住;在农村,则多自成村落聚居。回族聚居的街道与村落一般建有清真寺。

京族 京族村落大多选在海岛或海岸边。他们聚族而居,村落多位于茂盛的树林之中。村落中的房屋零星分散,没有整齐的排列。每家四周留有开阔的空地,周围种些剑麻、仙人掌之类植物,既可作为篱笆,又能美化环境。京族村寨中建有"哈亭"。"哈亭"既是京族"唱哈"用的歌亭,又是神庙和祠堂。过去,京族多建竹木结构的矮长住房,竹篾为壁,湖上泥巴,盖茅草或瓦。新中国成立后,这类房屋逐步减少,大部分人家盖起了砖瓦房。因海风较大,房屋仍建得低矮,瓦面压上砖石。近年,用条石和钢筋水泥建的2屋小洋楼渐成趋势。

水族 水族村落一般建在依山傍水、光照充足、树木较多、溪水长流之处。他们大多聚族而居,同一村寨的人大都有血缘关系。村落大多较为集中,少的几十户,多的百余户。房屋为干栏式建筑。早在宋代,水族地区就出现了"楼屋战棚",并有有竹栅护卫。后来发展为"人楼居,梯而上","上以自处,下居鸡豚"。最后又把底层围起,除关家畜外,还堆放杂物。一般为3开间一幢,也有五间一幢的,高二到三层。贫苦农民多住在狭小的茅草屋里,用竹篾或芦苇编成大排,围在的柱子外边,也有舂土墙房子,屋顶盖茅草,四壁少开窗户。新中国成立后,茅草屋已逐渐淘汰。

彝族 彝族村落一般建在依山傍水、光照充足、树木茂密、溪水长流之处。也常在山腰建房,房屋朝向依山势而定,朝向东西南北都有。住房也属干栏建筑。过去多为茅草屋,新中国成立后泥墙瓦房和砖墙瓦房逐渐增多。隆林等地彝族房屋多为一幢3开间,舂土为墙,厚墙小窗,便于避风挡寒,住房周围建关养牲畜的小舍。那坡彝族的房屋,地层主要是关养牲畜,左前厢养猪,左后厢养马,中间养牛,右前厢放石碓。2楼住人。左右两间铺设竹楼,用来放置粮食、饲料及晾晒辣椒之类,但互不相通。堂屋设神位,左右两边分别为卧房与厨房。

仡佬族 仡佬族村寨大多建在海拔1300米以上的高寒山区。过去贫苦的仡佬族农民多住茅草房,有钱人家的房屋用大木柱和厚木板建造,房顶盖瓦。新中国成立后,虽然仍有部分人居住茅草屋,但房屋建的比过去高大,一般是3开间1幢,高约7米。富者以石砌基础,立木为柱,围以木板,房顶盖瓦。人畜分居,每家都在房屋旁建1间小木屋,分为上下2层,上层养羊或鸡鸭,下层关牛、马和猪,也有用作杂物房的。

| 后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |

标签:

相关文章

发表评论

评论列表